Ventilation pulmonaire

La ventilation pulmonaire est l'action des poumons qui aspirent l'air ambiant et soufflent de l'air «vicié». C'est ce qu'on nomme la «respiration» dans le vocabulaire courant, mais en médecine...

La ventilation pulmonaire est l'action des poumons qui aspirent l'air ambiant (inspiration) et soufflent de l'air «vicié» (expiration). C'est ce qu'on nomme la «respiration» dans le vocabulaire courant, mais en médecine et en biologie, le terme «respiration» sert à désigner la production d'énergie par les cellules, surtout avec le dioxygène (appelé fréquemment et par abus de langage oxygène) apporté par la ventilation (voir l'article respiration cellulaire). En moyenne, un être humain "respire" 23000 fois par jour.

Modélisation de la ventilation pulmonaire

On divise de façon schématique l'appareil respiratoire en voies aériennes de conduction, que sont la trachée, les bronches, et les bronchioles (de la bronche souche à la bronchiole terminale) et en secteur alvéolaire (c'est-à-dire toute partie de l'appareil respiratoire localisée après une bronchiole sensitive : bronchioles respiratoires, canaux alvéolaires, et alvéoles).

La physiologie pulmonaire utilise de façon permanente un certain nombre de principes physiques qui sous-tendent la pratique clinique :

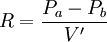

- La résistance à l'écoulement des gaz (au niveau des voies aériennes) :

avec Pb la pression au niveau de la bouche, PA la pression au niveau des alvéoles, et V' le débit gazeux traversant les voies aériennes.

avec Pb la pression au niveau de la bouche, PA la pression au niveau des alvéoles, et V' le débit gazeux traversant les voies aériennes.

avec l la longueur du tube (ici les voies aériennes), et r son rayon.

avec l la longueur du tube (ici les voies aériennes), et r son rayon.

Le dernière formule est spécifiquement importante dans la mesure où elle montre que la résistance des voies aériennes de conduction (cette règle est aussi valable pour la résistance vasculaire) est régulée par l'adaptation de leur rayon à la puissance quatrième : une modification minime du rayon entraîne par conséquent une variation énormément plus importante de la résistance et par conséquent de la capacité à acheminer l'air dans les alvéoles.

- La loi de Laplace (au niveau des alvéoles) :

avec T la tension de surface sur les parois de l'alvéole et r leur rayon.

avec T la tension de surface sur les parois de l'alvéole et r leur rayon.

Pour une tension égale dans deux alvéoles de rayons différents, la pression sera par conséquent plus importante dans le petit alvéole que dans le grand ; en conséquence, les petits alvéoles devraient se vider dans les grands par un phénomène d'équilibrage des pressions, ce qui n'est pas le cas en pratique. Cette équation permet par conséquent d'expliciter le rôle du surfactant, liquide qui tapisse la paroi alvéolaire et en abaisse la tension superficielle, de telle sorte que la ventilation alvéolaire soit homogène.

Mécanique respiratoire

Cette ventilation homogène justifie d'autre part la modélisation mono-alvéolaire qui considère le poumon comme une alvéole géante qui se gonfle et se dégonfle à chaque cycle ventilatoire. Cette représentation sert à comprendre la notion d'espace mort, qui est la totalité des éléments de l'arbre respiratoire remplis d'air mais ne participant pas activement aux échanges gazeux air/sang. Anatomiquement, il s'agit des voies aériennes supérieures de conduction, soit 150 mL à peu près chez l'adulte. Mais physiologiquement, il regroupe en plus la totalité des espaces d'échanges gazeux qui n'assurent pas leur fonction par absence de perfusion.

On note ce dernier volume VD.

Le mouvement ventilatoire spontané se fait par des muscles qui soulèvent la cage thoracique, l'augmentation de volume des poumons provoque une dépression qui aspire l'air (on parle de ventilation en pression négative) ; lors de l'inspiration, le diaphragme s'abaisse et pousse les viscères pour permettre aux poumons de se développer vers les pieds (d'ailleurs, quand une personne dort, on voit son ventre se lever et se baisser). L'expiration est passive, c'est l'élasticité naturelle de la cage thoracique et le poids des viscères qui fait diminuer le volume des poumons.

La ventilation s'effectue dans la cavité thoracique grâce aux unités fonctionnelles respiratoires, aux voies aériennes, ainsi qu'aux plèvres.

Plusieurs acini reliés par les canaux alvéolaires forment le lobule pulmonaire, les échanges de gaz entre l'air et le sang se font dans les bronchioles lobulaires.

La ventilation au repos chez l'adulte en bonne santé est de 12 à 20 mouvements par minute, elle peut fluctuer selon plusieurs facteurs comme l'activité physique ou les émotions. Les troubles de la ventilation sont nommés dyspnée, la ventilation peut être par exemple plus rapide (tachypnée) ou plus lente (bradypnée) que la «normale» (la normalité dépendant des individus). Quand la ventilation descend en dessous de 6 mouvements par minute ou bien s'arrête (apnée), on estime qu'elle est inefficace et doit être supplée par une ventilation artificielle.

La maladie d'Ondine est un syndrome qui se manifeste par l'absence totale de respiration spontanée (aucun réflexe ventilatoire). Le patient doit «penser» à respirer ; la nuit, il doit être positionné sous ventilateur.

Échanges gazeux

Lors de l'inspiration, l'air ambiant pénètre dans les poumons, et le dioxygène (O2, gaz qui compose 21 % de l'air) passe dans le sang et se fixe aux globules rouges. Le dioxyde de carbone (CO2) dissous dans le plasma sanguin passe lui dans l'air contenu dans les poumons. C'est cet air appauvri en dioxygène et enrichi en dioxyde de carbone qui est expiré.

Capacité pulmonaire

La capacité pulmonaire est le volume d'air pouvant être inspiré. Elle se mesure avec un spiromètre. Généralement, on mesure trois types de respiration :

- la respiration «normale», calme, qui donne le volume utilisé au repos d'environ 0.5 litre ;

- la respiration forcée, qui donne la capacité maximale (capacité vitale) à peu près 5 litres ;

- une expiration brutale, qui donne des renseignements sur les bronchioles, surtout dans le cadre d'une recherche d'asthme.

On peut aussi estimer la capacité respiratoire par des tests d'athlétisme, comme par exemple le test navette de Luc Léger [1].

Même quand on expire totalement, il reste de l'air dans les poumons (volume résiduel) à peu près 1.5 litres.

Voir aussi

Liens externes

- Animations flash illustrant le phénomène actif de l'inspiration et passif de l'expiration par la contraction ou le relâchement des muscles respiratoires.

Recherche sur Google Images : |

|

"La ventilation pulmonaire" L'image ci-contre est extraite du site intellego.fr Il est possible que cette image soit réduite par rapport à l'originale. Elle est peut-être protégée par des droits d'auteur. Voir l'image en taille réelle (600 x 796 - 43 ko - jpg)Refaire la recherche sur Google Images |

Recherche sur Amazone (livres) : |

Voir la liste des contributeurs.

La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 11/11/2009.

Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).

La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.

Cette page fait partie du projet Wikibis.

Accueil

Accueil Recherche

Recherche Début page

Début page Contact

Contact Imprimer

Imprimer Accessibilité

Accessibilité